雕塑家吴为山:

◎ 深圳特区报驻京记者 何凡 对于吴为山这个名字,大众知道他是《孔子像》、《老子像》的创作者,他的雕塑曾经打动了荷兰女王,他还是法国卢浮宫国际美术展的雕塑金奖获得者,也是英国皇家“攀格林奖”的第一位亚洲获得者。这些容易被媒体捕捉到的热点事件,总是把吴为山描述得像一个被不断冠以荣誉光环的外交官。 刚刚结束的7月22日由文化部、中国文联、中国人民解放军总政宣传部、中国美术家协会共同举办的“纪念抗战胜利70周年美术展”的揭幕仪式之后,吴为山又匆忙赶到四川参加某公共雕塑的评审会,25日与助手赶晚班飞机回到北京时已经凌晨1点钟,为的是不耽误26日一早的另外一场重要会议。吴为山的工作节奏马不停蹄,这也是唯一能解释他对艺术创作、文化传播、学术建设都能兼顾得当的原因了。翻看吴为山长长的履历,记者惊讶于他的勤奋与执着。 为中华民族文化造像 这种勤奋与执着是性格使然。吴为山还在青春年少时,就用偏爱艺术的理想和现实进行过一番较量——他历经四次高考。1983年,吴为山终于被南京师范学院录取,成为一名美术系油画专业的学生,结束了他在无锡工艺技校捏泥人的经历。“我心中有一个很大的理想,就是走出泥人的天地,我要走向一个更大的艺术空间。”吴为山坚定地说。 上世纪80年代,吴为山大学毕业后,留校在大学当老师。1991年的一个夏日,29岁的吴为山接到了一个邀请——“当代草圣”林散之的长子林昌午请吴为山为父亲塑一尊半身像,放置在林散之纪念馆。即使心怀忐忑,吴为山还是应下了这份邀请,踏上了他塑造中国文化名人的起跑线。对于这位年轻人来说,当时的条件还是很艰苦的,吴为山与母亲、妻女挤在一间二十多平方米的房子里。吴为山在家人熟睡之后的晚上,埋头于品读林散之先生诗、书、画,感受林先生的文化性情。当雕塑完成之后,林昌午的肯定和激动,他的一句“父亲活了”让吴为山惊讶于自己的创作。 从这第一尊塑像,吴为山想到了塑造中国历史文化中的圣贤。“他们是我们民族的脊梁!我要用手中的泥土,去留住哲学家的思考、科学家的思维、教育家的思想,以表达我对祖国泱泱五千年文明的敬意。”之后,吴作人、费孝通、田家炳众多名人的塑像在吴为山手中的泥土里呈现出来。 九十年代中期,吴为山开始从现代文化名人的创作范围扩大至历史文化名人,老子、孔子、王献之、黄宾虹、齐白石……吴为山通过无数先贤名人系列雕塑梳理着一部雕塑文化史。“我想用雕塑的方式把他们的形象塑造出来,孔子也好、老子也好、苏东坡也好、李白也好。这些历史上的人物,把他们塑造出来形成一个巨大的雕塑森林,让每一个人物形象都立在历史的空间当中,而这个空间不仅仅是一个现实的空间,这种空间会占据整个社会的、年轻人的思想空间、精神空间、价值取向的空间。这样民族的精神就会被确立起来,而不只停留在口头和书本上。”吴为山说。 为大屠杀遇难同胞塑魂 2005年,中共江苏省委委托吴为山为侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆扩建工程创作设计大型组雕,吴为山毫不犹豫地接受了这个任务。2005年12月15日是“大屠杀”祭日两天后。时值寒冬,北风凛冽。吴为山走向大屠杀纪念馆,心情沉重。仿佛时间倒流到1937年那血雨腥风的岁月,那逃难的、被杀的、呼号的……“我恍惚走向南京城西江东门,这里是当年屠杀现场之一。白骨层层铁证男女老少平民屈死于日军的残暴下。而在纪念馆扩建之时,又在地下挖出一批尸骨。极目西望长江滔滔,平静中有巨大的潜流,俨然30万亡灵冤魂的哀号。”吴为山回忆说。 如此重大的题材,如此重要的地点,如此壮观的场馆,吴为山当时一直在想,雕何?塑何?

以时代风格雕塑中国精神

何凡

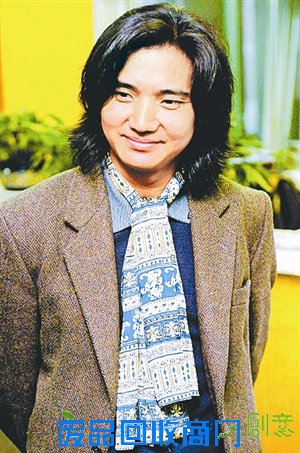

著名雕塑家、中国美术馆馆长吴为山

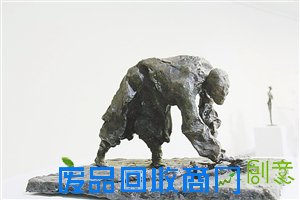

作品《家破人亡》系列

作品《家破人亡》系列

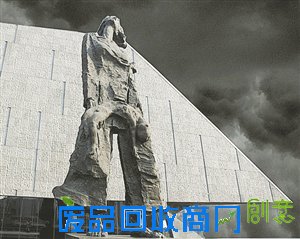

作品《逃难》