钱穆(1895年7月30日—1990年8月30日])生于江苏无锡,字宾四。他是中国历史上最重要的史学家与国学家之一,曾在北京大学教授历史,一生著书无数。1949年秋,钱穆随当时自己供职的华侨大学迁往香港。次年,他与几位大陆学者在香港创办了新亚书院。日后,新亚书院与另外两所书院合并,香港中文大学就此成立。

7月30日是钱穆诞辰120周年的纪念日,这期专题从人物生平简史、学术经典语录和著述经典选集三个方面,与你共同缅怀这位通晓经史子集的大师。

经[未读]授权刊发ID:unreadsky

生平回顾

1904|果育学校· 钱伯圭

从某种意义上来说,钱伯圭是钱穆最重要的启蒙老师。钱伯圭曾劝导这位天资聪颖的学生不要再读《三国演义》,因为他认为本书开篇所言的「天下合久必分,分久必合,一治一乱」,是「中国历史走上了错路」的结果。这番话给了钱穆极大的震撼,也为钱穆日后的学术生涯打下了坚实的根基。

“余此后读书,伯圭师此数言常在心中。东西方文化孰得孰失,孰优孰劣,此一问题围困住近一百年来之全中国人,余之一生亦被困在此一问题内。

1919|后宅镇泰伯市立第一初级小学· 教育改革

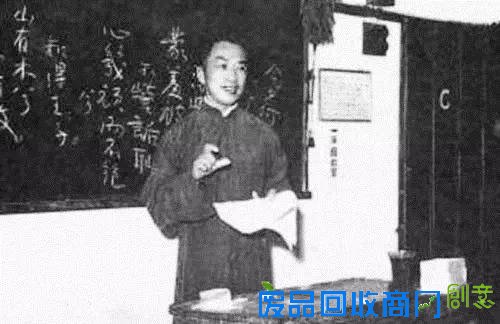

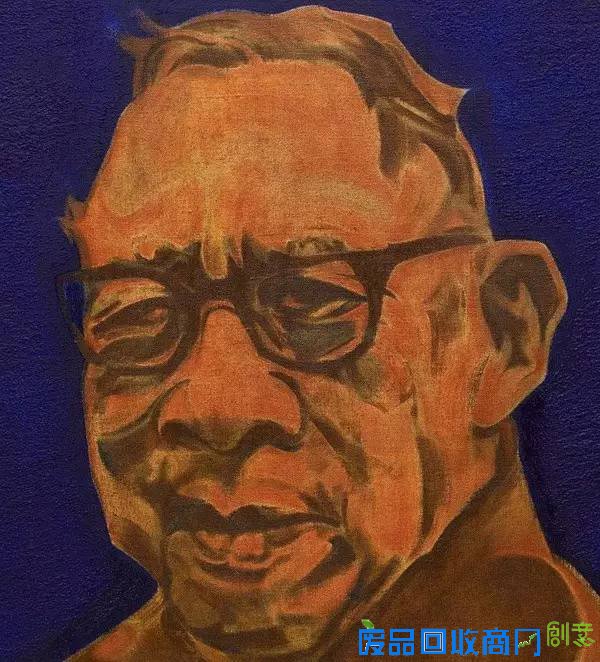

讲学时的钱穆

钱穆的才华不仅体现在他个人的学识修养上,也体现在他对教育的思考与实践上。1919年,美国实用主义教育家约翰·杜威访华并发表演讲,钱穆在读到杜威的讲稿后感觉十分受益,这种与中国传统教育理念相差极大的教学方式燃起了钱穆改革教育的热情。已有一定小学教育经验的钱穆来到了后宅镇泰伯市立第一初级小学,全面改革了这里的教学方式,有点类似于我们如今倡导的「寓教于乐」,取得了相当丰厚的成果。

1930|北京大学· 胡适

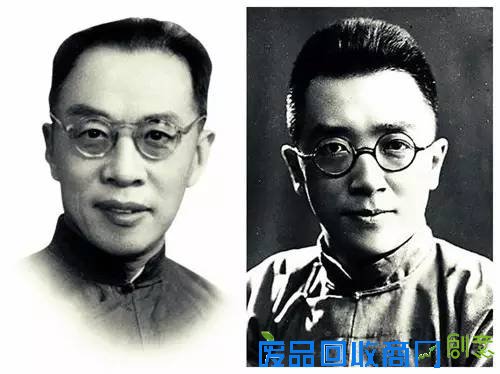

钱穆与胡适

1930年,钱穆受顾颉刚的邀请与举荐,前往北京大学任教。那时胡适任北大文学院院长,钱穆对这位大学问者也早就充满敬仰之情。话虽如此,二人在学术观点上却有根本性的分歧:胡适认为老子在孔子前,而钱穆则坚持老子在孔子后,因此两人经常在各自的课堂上抨击对方的观点。其实学术争论在思想自由的北大并不算什么,但要命的是这股火药味慢慢飘到了他们的私人生活中。比如,传说两人之间曾发生如下对话:

钱穆:胡先生,《老子》成书的年代晚,证据确凿,你不要再坚持你的错误了!

胡适:钱先生,你举出的证据还不能说服我;如果你能够说服我,我连自己的亲老子也可以不要!

1949-1950|华侨大学-新亚书院

傅斯年(左)与胡适

抗战胜利后,北大复校,胡适受命出任校长。但复校初期胡适人在美国,所以便指派其门生傅斯年代理校长事务。傅斯年也曾与钱穆有过分歧,这可能是钱穆没有收到复校聘用邀请的原因之一。1949年,钱穆赴广州华侨大学任职,并在当年秋天做了一个重大的决定:随学校迁往香港。次年,钱穆与多位大陆学者共同创建了新亚书院,继续为传播亚洲文化奋力奔走。1963年,新亚书院与崇基学院、联合书院合并,共同组成后来鼎鼎大名的香港中文大学。

“我创办新亚的动机,是因为当初从大陆出来,见到许多流亡青年,到处彷徨,走投无路……而我觉得自己是从事教育工作的人,怎忍眼看他们失学。同时也觉得自己只有这一条适当的路可以走。虽然没有一点把握,但始终认定这是一件应当做的事。

1967-1990 | 迁居台北· 生命终篇

钱穆故居——素书楼

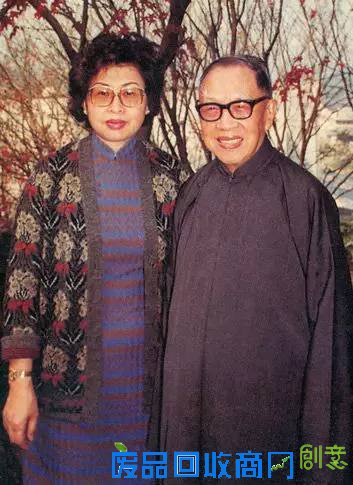

在迁居台北前,钱穆便已经患上青光眼,并被严重的胃病折磨。迁至台北后,随着年龄的增大,这些病痛一直折磨着钱穆,1978年时钱穆双目完全失明。但即使如此,他仍然坚持学术创作,致力于唤起新的中国文化之魂,并让自己的夫人帮助担起校订的职责。1990年,因不满时任立法委员陈水扁与台北市议员周伯伦指控他霸占政府建筑物,钱穆不顾高龄搬离了自己的居所素书楼。同年8月30日,钱穆辞世,享年95(虚岁96)岁。

“古来大伟人,其身虽死,其骨虽朽,其魂气当已散失于天壤之间,不再能搏聚凝结。然其生前之志气德行、事业文章,依然在此世间发生莫大之作用。则其人虽死如未死,其魂虽散如未散,故亦谓之神。

经典语录

钱穆先生与妻子胡美琦

所谓“学·问”

钱穆

“故其学问无止境